| | | | | | | | | | Förderkreis zur Erhaltung | | | | der Ruine Wachtenburg e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|

|

|

|

| |

|

Archäologische Funde auf der Wachtenburg

|

Es war ein eiskalter Tag im Februar 2009 als die ehrenamtlichen Helfer auf der Wachtenburg beim Graben in der steinernen Erde einne ungewöhnlichen Fund machten.

Einen "Kerzenleuchter" - 15 bis 18 cm lang. Um das Jahr 1160 in Frankreich hergestellt. Der mittelalterliche Fund war nicht beschädigt und außerdem kaum abgenutzt.

Der Kerzenständer wird in Speyer im Naturkunde Museum ausgestellt.

|

| Die

Funde im einzelnen: Diese kleinen bauchigen Tongefäße traten auf der Wachtenburg

zahlreich zu Tage. Es handelt sich hierbei um ein im Mittelalter gängiges

Trinkgefäß, den sogenannten Trichterhalskrug. Der Körper des am besten erhaltenen

Fragmentes ist noch 10cm groß und hatte einen ebenso starken Innendurchmesser.

Der bauchige Körper mündet in einen sich verjüngenden Hals, auf dem sich

ein wieder vergrößernder Aufsatz befand. Diese Trinkgefäße wurden sowohl

mit, als auch ohne Henkel hergestellt. Mit ihrer bauchigen Form lagen sie

dem Zecher ganz bequem in der Hand. |

|

|

Die

meisten auf der Wachtenburg gefundenen Scherben gehörten zu einfachen Gebrauchsgegenständen

des täglichen Bedarfs. Besonders schön erhalten ist dieses Halsrandfragment

eines irdenen Geschirrs. Gefäße dieser Art dienten der Aufbewahrung von

Lebensmitteln. Die Wellenstruktur dieser und vieler andere gefundener Tonscherben

ist rein dekorativ und zeugt in seiner akkuraten Ausführung von einer professionellen

Werkstatt. Dieses Halsrandfragment hat einen Innendurchmesser von 10cm

und lässt damit auf eine Gesamtgröße von 30 - 35 ccm schließen. Diese Gefäße

waren in der Regel mit Deckeln verschlossen. |

| Deckel-

und Henkelfragmente bilden als Fundstücke auf der Wachtenburg jedoch die

Ausnahme. Der Henkel (rechts im Bild) zeigt noch Spuren einer Glasur, mit

der das Gefäß überzogen war. |

|

|

|

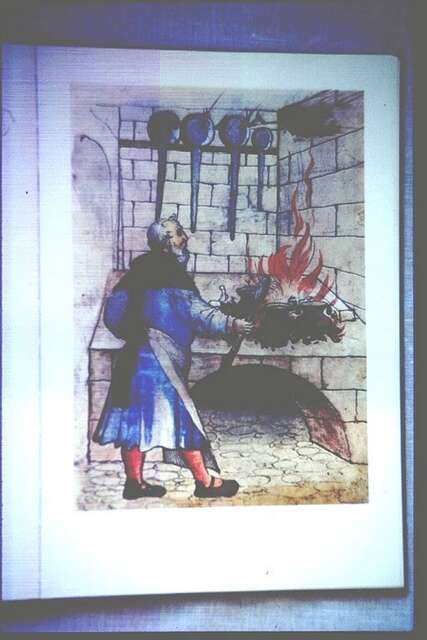

An

einer mittelalterlichen Feuerstelle wurden Metallpfannen über dem Herd

in der ständigen Wärme aufgehängt, um frühzeitiges Rosten zu verhindern.

Das Tongeschirr stellte man unmittelbar ins Feuer. Die dabei entstandenen

Brandspuren haben die Jahrhunderte überdauert und ermöglichen heute die

Differenzierung zu den hellen Vorratsgefäßen. |

Diese

dickwandigen Tonscherben sind ein gutes Beispiel für das Aussehen eines

viel benutzen Kochgeschirres.

|

|

|

Im

Vergleich dazu, hier einige Bodenfragmente verschiedener Vorratsgefäße.

Auffällig an diesen, sowie generell an allen Fundstücken, ist die unterschiedliche

Farbigkeit des Tones. Je nach Eisengehalt der Erde variiert die Farbe des

Gefäßes nach dem Brand. So ließe sich mit Hilfe von Bodenanalysen herausfinden,

aus welcher Gegend die einzelnen Gefäße stammen, zumal die Werkstätten ortsgebunden

waren, während ihre Erzeugnisse auf den Handelstraßen oft einen weiten Weg

zurückgelegt haben. |

| Auffallend

hübsch sind diese kleinen glasierten Scherben. Aufgrund ihrer geringen Größe

waren es sicher keine Vorratsgefäße für Lebensmittel; sie dienten vielmehr

der Aufbewahrung von Arzneimitteln und Kosmetika. |

|

|

Neben

den Keramikscherben bilden grüne Kachelfragmente die zweite große Gruppe

der Fundstücke. Die Stücke, die sowohl florale als auch figurative Motive

aufweisen, erscheinen so zahlreich, dass man sie einem Kachelofen zuordnen

kann, wie sie üblicherweise im Rittersaal eines Palas standen. |

| Im

Bereich der jetzigen Gaststätte, wo sich ehemals der alte Palas befunden

hatte, wurden Fliesen entdeckt, die vermutlich als Bodenfliesen eines oberen

Stockwerkes dienten. |

|

|

|