| | | | | | | | | | Förderkreis zur Erhaltung | | | | der Ruine Wachtenburg e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|

|

|

|

| |

|

|

Das Equipment des Martin Merz wider die Wachtenburg im Jahre 1470

Eine Empfehlung zur Einsicht digitalisierter Quellen

von Dr. phil. Holger Grönwald M.A., Dresden

|

|

|

Die letzten hefte berichteten über die jüngsten Grabungsergebnisse. Teils vermittelten sie anschaulich die Zerstörung der Wachtenburg. Manche Leserinnen und Leser vermissten dabei einen angekündigten Beitrag zur

Erläuterung und Eingrenzung, womit und durch wen die bekannte Eroberung von 1470 erfolgte, auf die bereits auf Seite 7 in Heft 78 im Jahre 2018 Bezug genommen wurde. Eine Aktualisierung war überfällig. aufgrund der

mit ihrem breiten Fundspektrum vorrangig vorzustellenden und anhaltenden Aktivitäten mangelte es jedoch am Platz, um auf Dinge einzugehen, welche die Grabungen kaum oder nur mit eher unscheinbaren Resten erschließen

konnten. Gemeint sind bei der Belagerung eingesetzte Gerätschaften – entworfen vom diese leitenden Feuerwerker Martin Merz (auch Mercz oder Mertz; * um 1425, † 1501).

Die archäologischen, Sanierungsmaßnahmen vorbereitenden Bodeneingriffe sind und bleiben trotz Unterstützung digital basierter Dokumentationshilfsmittel, analog-handwerkliche Arbeiten. Befunde und Funde aus dem

Mittelalter und der frühen Neuzeit aus- und zu bewerten ist ohne Berücksichtigung historischer Quellen jedoch unvorstellbar. Es ist längst Praxis, dass die Feldarchäologie auf die stetig erweiterten, allen frei verfügbaren

Digitalisate dieser zugreift. Im Lauf des letzten Jahres haben sich nun viele Bereiche des täglichen Lebens, der Arbeit und der Bildung auf die digitale ebene verlegt. Bau- und archäologische Maßnahmen ließen sich teils über diese

verfolgen und auch der Förderkreis erweiterte die online verfügbaren Berichte der Burgzeitung. Die Einsicht darüber hinaus verfügbarer Angebote ist empfehlenswert, was sich am für die Geschichte der Wachtenburg elementaren

Zerstörungsereignis beispielhaft zeigt: so ermöglicht die Bayerische Staatsbibliothek München unter der Internetadresse http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00045460/images/, als Volldigitalisat des Münchener

Digitalisierungszentrum/Digitale Bibliothek die Handschrift cgm 599 im Detail einzusehen.

|

Was erwartet uns in dieser üppig illustrierten Handschrift hinsichtlich der Zerstörung der Wachtenburg?

Das gesamte erschütternde Spektrum an eingesetzten und darüber hinaus vorstellbaren Waffen für eine Belagerung sowie detaillierte Anweisungen für deren Einsatz in der Phase es ausgehenden Spätmittelalters sowie während der

beginnenden frühen Neuzeit. Es ist zu bedenken: im Hochmittelalter vermied man möglichst kostenintensive Schäden und zog dem mittel der Fehde zumeist friedliche Regelungen vor. Pfalzgraf Rudolf I. der Stammler (* 1274, † 1319)

etwa provozierte keinerlei Auseinandersetzungen, während er sich anhaltend bis 1291 um das ihm erbrechtlich zustehende Burganwesen bemühte. Mit den sich im Spätmittelalter ausweitenden militärischen Konflikten änderte sich jedoch

die Lage. Man entwickelte Waffen, Technologien und Strategien weiter. Burgen verloren gegenüber den hochgerüsteten, die Konflikte auf Schlachtfeldern austragenden stehenden Heeren an Bedeutung. Nachhaltiger schaden wurde zum

Ziel – was Wachenheim 1375 und seine Burg zwischen 1377 und 1389 betraf. Diese wurde zu einem der „Geiselschlösser“ im sogenannten städtekrieg, blühte allerdings wegen ihrer Lage, Bedeutung und baulichen Ausstattung nochmals als

Residenzsitz auf (vgl. dazu den Grabungsbericht im letzten Heft).

Doch statt der Burg räumte man der Stadtbefestigung langfristig Vorrang ein. Die Burg galt noch als hervorragend ausgebaut und blieb während der ab 1452 in offenen Krieg ausartenden Konflikte zwischen Herzog Ludwig dem schwarzen

von Zweibrücken-Veldenz (* 1424, † 1489) und dessen Vetter Pfalzgraf Friedrich I. dem siegreichen (* 1425, † 1476) lange verschont.

Als Defensiv-Verteidigungsanlage zur Stadt musste sie aber sprichwörtlich in Visier kurpfälzischer Truppen geraten. Die achttägige Belagerung war an dieser Stelle bereits mehrfach Thema (vgl. etwa Heft 61 2010, s. 8).

am 15.07.1470 floh die lächerlich kleine Besatzung der schwer in Mitleidenschaft gezogenen Burg. Ihre Ausstattung war gegenüber der militärtechnischen Überlegenheit der Belagerermasse chancenlos überholt und ein massives

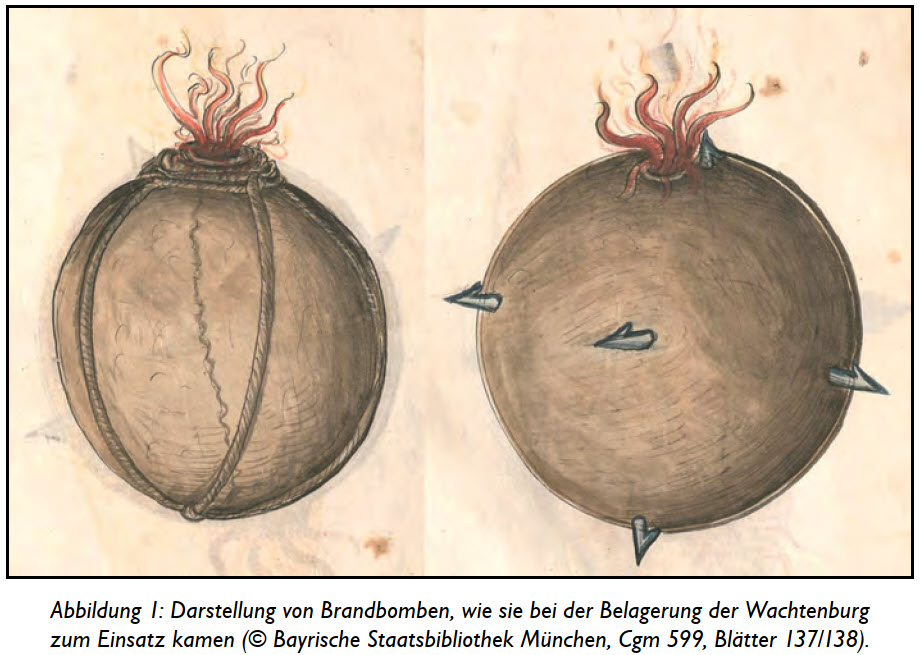

Brandgeschoss-Bombardement zeigte verheerende Wirkung. (Abb. 1)

Damit sind wir beim Ausgangspunkt unserer Empfehlung: Die eingesetzte Technik oblag dem Büchsen- und geschützmeister Merz, während der Amtmann Weinsbergs, Lutz Schott von Schottenstein († 1484) die Aktion als Feldhauptmann leitete.

Merz war als ausgebildeter Glocken- und Geschützgießer und ausgewiesen mathematisch bewanderter Spezialist 1460 in die Dienste Friedrichs I. getreten. Er entwickelte für die zwar nicht mehr neuen, aber stetig verbesserten

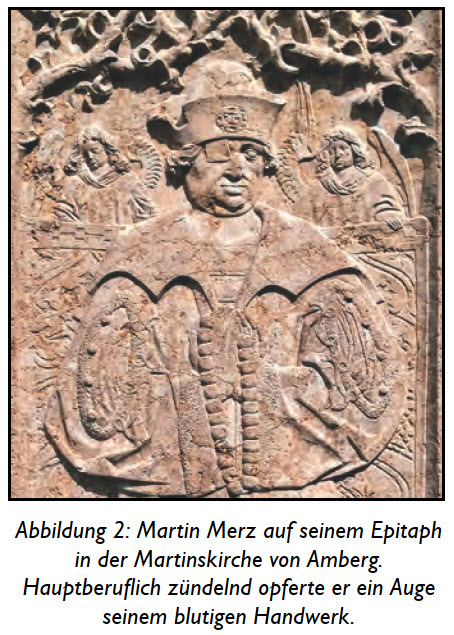

Handfeuerwaffen Lunten Schlösser und Pulverpfannendeckel. Für schwere Geschütze wird ihm die Einführung von Lafetten zugeschrieben und eine solche zierte entsprechend sein Wappenschild.3 (Abb. 2)

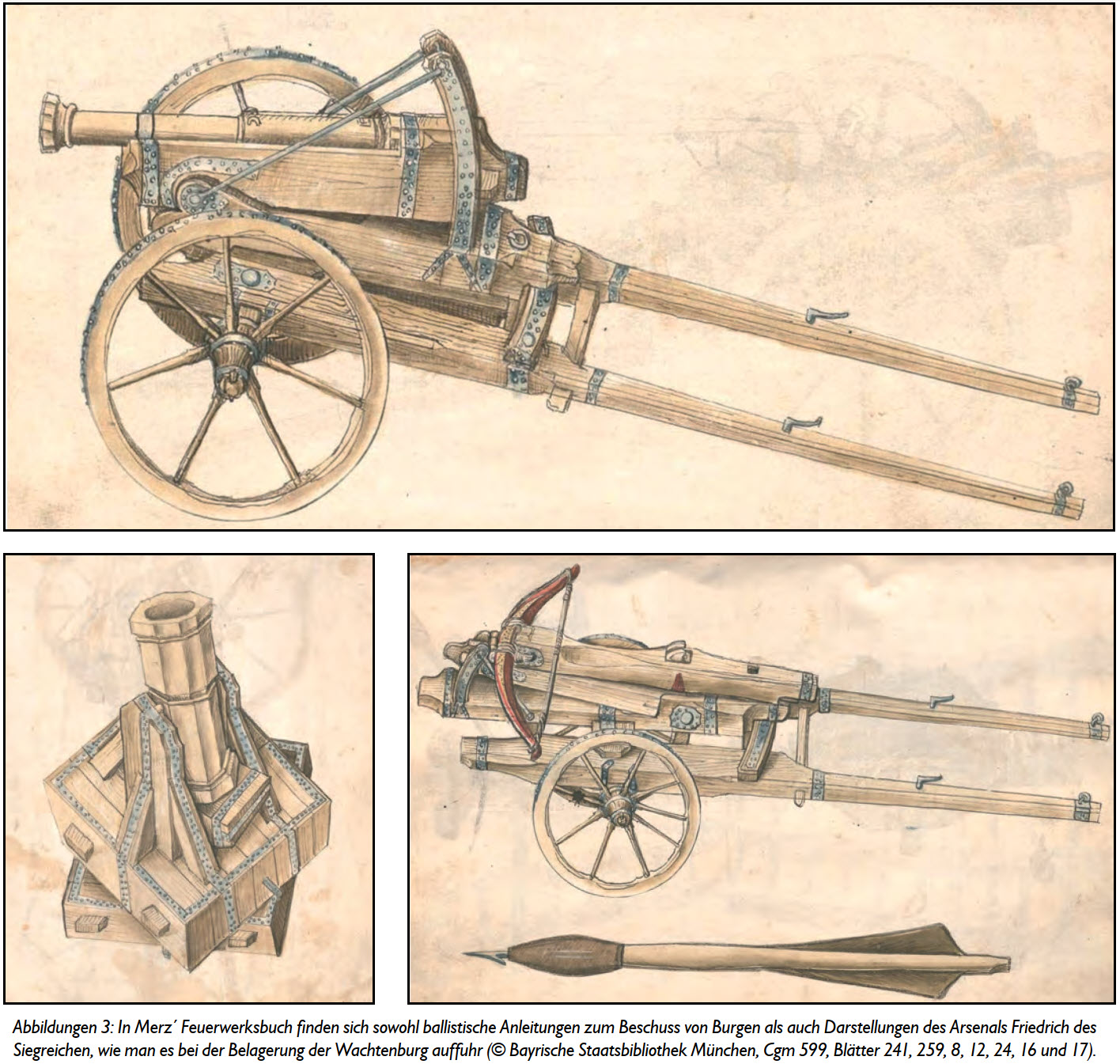

Dass er seine Kenntnisse kurze Zeit nach der Eroberung der Wachtenburg im illustrierten Feuerwerksbuch „Zur Kunst aus Büchsen zu schießen“ festhielt, machen ihn und das verfügbare Digitalisat für alle interessierte an der Wachtenburg

interessant. Die Quelle bietet beeindruckende Einblicke in das verfügbare Waffen- und Gerätearsenal. Die nüchterne Detailverliebtheit der Illustrationen steht im Widerspruch zu dem, was mit diesem an grausamen Schäden zu

erzielen war. (Abb. 3)

Die auf hochmittelalterlichen Höhenburgen verbliebene Ausstattung konnte nichts entgegen setzen. Befestigte Wohnsitze hatten ihre Funktion und Bedeutung verloren. Sie stellten nur noch ideale Zielscheiben dar.

Im Gegensatz dazu wirkte die Wachtenburg nie derart bedrohlich. Das lag nicht im Sinn der Erbauer. Für diese war sie eine repräsentative Residenz, ein Schutz ihrer Bewohner und der Wachenheimer sowie ein Ort der Rechtspflege.

Wehrhaft war die Wachtenburg dennoch und zudem eine landschaftsprägenden Konstante. Nach den Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre lässt sich dies wieder wahrnehmen. Ein Baukonzept war, Gegner von vornherein davon abzuhalten,

hier Unruhe zu stiften. Am Übergang zur Neuzeit gelang das nicht mehr.

Die jüngsten Untersuchungen hatten neben der reinen Dokumentation unter anderem zur Aufgabe, den Zeitpunkt der systematischen Zerstörung der Burg nach ihrer

Eroberung zu fassen. Anhand von Ofenkachelfunden wurde dies bereits in an dieser Stelle thematisiert. Darüber hinaus schlossen die vorerst beendeten archäologischen Untersuchungen stückchenweise die Lücken in den Überlieferungen bis zur Sprengung von Turm und Schildmauer im Jahre 1689 (vgl. Heft 75, s. 4–7).

|

|

|

|